Questions fréquentes

Si l’on en croit la seule étude suisse réalisée dans le Jura avec des éoliennes hautes de 150 mètres, les collisions sont principalement le fait de petits oiseaux en migration. On ne connaît pas d’accidents concernant des oiseaux de proie. Chaque éolienne est responsable de la mort de 21 oiseaux par an en moyenne. En 2020, la Suisse disposait de 37 installations de ce type sur son territoire.

À des fins de comparaison, la station ornithologique suisse (danger pour les oiseaux) indique que plusieurs millions d’oiseaux meurent chaque année en Suisse après être entrés en collision avec des baies vitrées. Le nombre d’oiseaux tués par des chats avoisine les 2 millions. Certaines sources avancent même des chiffres 30 fois plus élevés.

Birdlife International estime en outre que le changement climatique menace 75 % des espèces d’oiseaux. En produisant de l’électricité climatiquement neutre, les éoliennes contribuent à ralentir le réchauffement de la planète et à en réduire l’incidence. Une planification minutieuse des installations éoliennes permet par ailleurs de diminuer le nombre de collisions et simultanément de protéger trois quarts des espèces d’oiseaux des conséquences des dérèglements climatiques.

La bioénergie est renouvelable à 100 %, compte tenu du fait qu'elle est constituée de matières premières renouvelables, très souvent des déchets. Par ailleurs, la quantité de CO2 libérée lors de l'utilisation de cette biomasse équivaut à celle fixée par les plantes lors de leur croissance. Au final, les seules émissions de CO2 sont celles des trajets servant au transport, généralement courts, et des installations.

Cela clos en outre les cycles des matières premières, car la transformation de la biomasse produit du matériel organique et des nutriments importants. Ces résidus peuvent être mis à profit dans l'agriculture comme engrais précieux et utile. La transformation de la biomasse crée des emplois à l'échelle locale. L'énergie tirée de la biomasse, contrairement à d'autres énergies renouvelables, peut être obtenue en tout temps et même être stockée.

La lumière blanche de type lumière du jour, comme la lumière blanche neutre dont la température de couleur dépasse 4000 kelvins, ont une action stimulante et influent sur le sommeil comme d’autres processus dans l’organisme. La lumière blanche chaude est donc à privilégier durant les heures précédant le moment du coucher.

Les lampes LED émettent davantage de lumière bleue que les lampes halogènes. La lumière bleue présente un risque pour la rétine de l’œil à partir d’une certaine intensité et d’un certain temps d’exposition. C'est pourquoi les lampes doivent respecter la limite de danger correspondante.

Certains types de LED comme certaines lampes LED gradables peuvent scintiller. On ne sait pas si ces produits présentent un risque pour les personnes souffrant de maux de tête, de migraines ou d’épilepsie. Depuis 2021, les nouvelles lampes LED doivent respecter une limite inférieure de scintillement.

Les champs électromagnétiques générés par l’électronique lors du fonctionnement des LED ne présentent pas de risque pour la santé, car ils sont bien inférieurs aux valeurs-limites en terme de risque.

En raison de leur émission faible voire inexistante de rayons ultraviolets, les lampes LED offrent une alternative aux lampes halogènes ou fluorescentes pour les personnes hypersensibles à ce type de rayonnement.

En condition d'utilisation normale, les lampes à LED destinées au grand public ne présentent pas de risque pour la santé, y compris pour les populations sensibles, telles que les enfants et les personnes au cristallin très clair, sans cristallin ou ayant un cristallin artificiel.

Les lampes LED blanches ont des propriétés de rayonnement différentes de celles des lampes à incandescence ou des lampes à basse consommation. Par conséquent, les effets potentiels des rayonnements sur la santé sont également différents. Vous trouverez des informations détaillées dans la fiche d’information de l’Office fédéral de la santé publique «Lampes à LED»: Lumière et illumination (OFSP) .

SuisseEnergie est un programme de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), qui relève du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).

Le secrétariat de SuisseEnergie est implanté au niveau de la Division Efficacité énergétique et énergies renouvelables (AEE) de l’OFEN, qui en assume les activités opérationnelles. La direction du programme et l’orientation stratégique de SuisseEnergie incombent au responsable de la division AEE.

Une pompe à chaleur air-eau utilise l’air environnant comme source de chaleur. Celui-ci est amené vers la pompe à chaleur via des conduits de ventilation et l’air utilisé, refroidi, est à nouveau évacué. La chaleur obtenue est transférée à un système de chauffage conventionnel ou à une installation de chauffage de l’eau. La pompe à chaleur air-eau peut être disposée aussi bien dans le bâtiment qu’à l’extérieur.

Oui. Cela en vaut la peine financièrement mais également en termes de confort. Les nouvelles constructions énergétiquement efficaces consomment très peu d’énergie. C’est pourquoi les coûts d’exploitation du chauffage notamment sont inférieurs à ceux des bâtiments moins efficaces. En outre, le confort dans ces bâtiments est élevé grâce à une atmosphère ambiante agréable. Par ailleurs, en construisant un nouveau bâtiment portant un label, il est possible de demander des subventions par le biais du Programme Bâtiments.

À l’achat, les voitures électriques sont plus onéreuses que les voitures conventionnelles dotées d’un moteur à combustion (essence/diesel). Comme pour beaucoup d’investissements dans les technologies efficaces en termes énergétiques et durables, l’avantage économique ne se fait ressentir qu’à long terme pour les voitures électriques. Pour un prix de l’essence de 1,60 CHF et une consommation moyenne de sept litres par 100 km, il en découle des frais par kilomètres de 0,11 CHF pour le moteur à essence. Comparé avec un prix de l’électricité de 0,14 CHF par kilowattheure (kWh) (tarif de nuit) et une consommation de 20 kWh par 100 km, le calcul donne des coûts par kilomètre de trois centimes pour la propulsion électrique.

Pour une distance totale de 200’000 km sur la durée de vie de la voiture, il en découle 16’000 CHF de coûts de carburant économisés. Une voiture électrique de classe moyenne s’avère donc plus avantageuse qu’un modèle correspondant propulsé à l’essence.

Une isolation supplémentaire de la façade réduit la consommation d’énergie de 10 à 20 %. En particulier pour les bâtiments construits avant 1975, dont l’isolation thermique est généralement mauvaise. La brochure «Rénovation énergétique» fournit des informations complémentaires sur l’isolation thermique des façades.

Une pompe à chaleur sol-eau exploite l’énergie géothermique naturelle emmagasinée dans le sol. On l’exploite au moyen de sondes géothermiques introduites verticalement jusqu’à 500 mètres de profondeur dans le sous-sol. Un mélange d’eau et d’antigel circule dans le système de tuyaux placés dans le sol, permettant d’extraire la chaleur du sous-sol pour la transporter jusqu’à la pompe à chaleur. Le sous-sol refroidi par la sonde géothermique est réchauffé par la distribution naturelle de la chaleur du sol ou doit, en cas de refroidissement important, être régénéré. Le forage et la mise en place d’une sonde géothermique requièrent une autorisation au titre de la protection des eaux.

Différentes technologies ont été développées afin d’exploiter l’énergie tirée du sous-sol pour le chauffage, la climatisation ou la production d’électricité. La plupart d’entre elles, à l’image des sondes géothermiques, des corbeilles géothermiques et l’exploitation thermique des eaux souterraines, sont très répandues en Suisse. Certaines y sont cependant moins fréquentes, telles les installations géothermiques hydrothermales. De tels systèmes, bien établis, ont par ailleurs fait leurs preuves à Munich et à Paris.

La géothermie des systèmes stimulés en grande profondeur (géothermie pétrothermale ou EGS) est, quant à elle, encore en phase de développement. Cette technologie possède un immense potentiel de production de chaleur et d’électricité dans pratiquement toutes les conditions géologiques.

Le programme Bâtiments de la Confédération et des cantons propose aux propriétaires fonciers dans toute la Suisse des subventions pour l’amélioration de l’isolation thermique de leur bâtiment. Par ailleurs, la plupart des cantons soutiennent également le passage à une installation de chauffage fonctionnant au moyen de sources d’énergie renouvelables telles que les pompes à chaleur, les installations solaires ou à bois.

Vous trouverez des informations exhaustives et le lien vers le programme d’encouragement de votre canton sur le site du Programme Bâtiments. Outre l’encouragement de la Confédération et des cantons, il existe toute une série d’aides des communes, des fournisseurs d’énergie ou des banques. Vous trouverez une vue d’ensemble selon votre lieu de domicile sur Encouragement des mesures.

Les besoins en eau chaude, que ce soit à la salle de bains ou à la cuisine, sont plus ou moins constants tout au long de l’année.

Grâce à l’énergie solaire, une petite installation solaire thermique permet de disposer de la chaleur nécessaire pour couvrir une partie non négligeable de la consommation d’eau chaude. En été, l’installation couvre pratiquement la totalité des besoins. En hiver, cette part est réduite.

Lorsqu’elles sont de dimensions plus généreuses, de telles installations permettent également de chauffer grâce à l’énergie solaire. En hiver, elles ne contribuent que faiblement à la production d’eau chaude et au chauffage. En automne et au printemps en revanche, cette part augmente. Enfin, en été, les installations couvrent l’entier des besoins en eau chaude. Dans les bâtiments plus anciens, où le chauffage fonctionne au gaz ou au mazout, il est ainsi possible de réduire sa consommation de combustible de 20 à 30 %. Des économies jusqu’à 50 % sont même possibles dans les bâtiments neufs.

Une batterie d’une capacité de 4 à 6 kWh (taille plus ou moins équivalente à celle d’un petit réfrigérateur) convient aux besoins d’un ménage de 4 personnes avec une consommation annuelle d’électricité de 4 500 kWh (ou 4,5 MWh) et une installation photovoltaïque d’une puissance de 3 à 6 kWp. Avec cet équipement, la part de consommation propre peut être portée de 30 % à 70 %.

Calculés sur la durée de vie, les prix actuels des batteries pour une maison individuelle correspondent à un coût de stockage fluctuant plus ou moins entre 7 et 65 cts/kWh pour les accumulateurs lithium-ions, et davantage pour les batteries au plomb. À cela s’ajoute encore la valeur du courant solaire d’environ 7 cts (c’est à dire le prix que l’on percevrait pour le courant réinjecté dans le réseau). Au final, le courant issu des batteries et consommé le soir coûte entre 14 et 72 cts/kWh. Les solutions de stockage ne sont donc pas encore rentables ou au mieux à la limite de la rentabilité. Cependant, avec la réduction escomptée des prix des batteries ces prochaines années, la situation pourrait encore évoluer.

La distance moyenne parcourue dans le trafic des travailleurs en Suisse est de 30 à 40 kilomètres par jour. Les autonomies des voitures électriques sont donc largement suffisantes pour la plupart des besoins journaliers. Pour les voitures électriques modernes, l’autonomie varie entre 200 et 600 kilomètres en fonction du modèle et de la taille de la batterie. Toutefois, l’autonomie dépend également des conditions météorologiques, de la topographie, du mode de conduite et du poids du véhicule.

Vous trouverez une liste des voitures électriques les plus prisées en termes d’autonomie et plus d’informations sur le sujet dans cet article de Comparis.

Les voitures électriques sont actuellement plus chères à l’achat que les véhicules conventionnels à essence ou au diesel. Comme c’est le cas pour de nombreux investissements dans les technologies durables et énergétiquement efficaces, l’avantage tarifaire des voitures électriques se voit sur le long terme. Pour un prix de l’essence de 1.95 franc et une consommation de sept litres aux 100 kilomètres pour un véhicule à essence, le coût s’élève à 0.14 franc par kilomètre. Pour un prix de l’électricité de 0.14 franc par kilowattheure au tarif de nuit et une consommation de 20 kilowattheures aux 100 kilomètres, il en résulte pour un véhicule à moteur électrique un coût de 0.03 franc par kilomètre.

Pour une distance totale de 200’000 kilomètres parcourue pendant toute la durée de vie du véhicule, les frais de carburant économisés s’élèvent à 16’000 francs: une voiture électrique de classe moyenne est donc moins chère qu’une voiture à essence de classe moyenne. Vous trouverez les prix de l’électricité actuels appliqués en Suisse sur prix de l'électricité (ElCom).

Comparis propose une comparaison des coûts entre les voitures électriques et les voitures à combustion ainsi qu’un comparateur d’assurances. Les comparaisons montrent que le coût d’achat d’une voiture électrique est souvent plus élevé que celui d’un véhicule à combustion, mais que les frais d’exploitation et d’assurance pour les voitures électriques sont généralement nettement plus bas.

Il existe différents programmes d’encouragement pour les chauffages fonctionnant aux énergies renouvelables, par exemple à l’échelon cantonal, via Energie 360°, Energie Zukunft Schweiz ou encore myclimate. Encouragement des mesures fournit une vue d’ensemble des possibilités de subventionnement dans votre commune.

Il existe aussi un Conseil incitatifgratuit, dans le cadre desquels un expert vous conseille sur place des possibilités de remplacement de votre chauffage fossile ainsi que sur les différentes possibilités d’encouragement financier.

Une rénovation complète présente de nombreux avantages et s’avère être la meilleure solution dans la plupart des cas. Étant donné que depuis 2020, vous pouvez répartir les dépenses liées à des assainissements énergétiques sur trois périodes fiscales consécutives au maximum, il n’est plus nécessaire de fractionner les investissements pour des motifs fiscaux.

Si des raisons financières ou relevant du droit du bail s’opposent à une rénovation complète, échelonner les étapes de la rénovation peut s’avérer pertinent. Les habitants de l’immeuble peuvent rester sur place et les coûts peuvent être répartis sur une période prolongée. Ici également, une planification globale s’impose. Cela vous permettra de coordonner toutes les étapes de la rénovation.

En matière de photovoltaïque, la technologie la plus courante actuellement est celle des modules essentiellement composés de verre, d’aluminium, de silicium et de matières synthétiques, dont la disponibilité est incontestablement élevée.

En revanche, ils requièrent aussi de l’argent, disponible en quantités limitées. Des solutions sont cependant en cours de développement pour réduire la quantité d’argent nécessaire, voire pour remplacer cet élément par du cuivre, disponible en grandes quantités et recyclable à 100 %. Ainsi, la part d’argent dans les modules photovoltaïques a baissé de près de 80 %, une tendance qui se poursuit.

Au vu des recherches en cours et de premières start-ups sur le marché, on doit s’attendre à ce que les installations photovoltaïques puissent totalement se passer d’argent à l’avenir et soient donc libres de matières premières disponibles en quantités limitées.

Un système «smart home» ne fait pas économiser automatiquement de l’énergie, mais il vous aide à l’utiliser efficacement. Grâce à lui, vous n’avez plus besoin de penser à éteindre la lumière ou un appareil lorsque vous quittez la pièce. Les systèmes intelligents de commande du chauffage et des stores automatiques, en particulier, vous permettent d’économiser beaucoup d’énergie et de gagner en confort.

Toutefois, l’automation nécessite des appareils disponibles en permanence qui consomment, eux aussi, de l’électricité. C’est pourquoi il convient d’opter pour des modèles énergétiquement efficaces. Réfléchissez soigneusement aux éléments que vous souhaitez automatiser et interconnecter de façon intelligente. En cas de doute, faites appel aux conseils d’un spécialiste.

Les déchets organiques renouvelables, qui font partie de la biomasse, peuvent servir à la production de chaleur, d'électricité ou de carburant, en bref de bioénergie. La fermentation de la biomasse non ligneuse par exemple fournit du biogaz. Celui-ci peut alors être transformé en chaleur et en électricité dans une centrale de couplage chaleur-force. Mais ce biogaz peut aussi être transformé en biométhane, qui à son tour peut servir de carburant.

Le bioéthanol et le biodiesel peuvent pour leur part aussi être utilisés comme carburants: le premier est produit à partir de biomasse contenant du sucre ou de l'amidon, comme la canne à sucre, la pomme de terre ou le maïs, alors que le second est issu de la transformation de biomasse huileuse comme l'huile de friture usagée ou les graisses animales.

La combustion de restes de bois est une autre manière d'exploiter l'énergie de la biomasse. La chaleur ainsi produite peut être mise en valeur par exemple pour un réseau de chaleur à distance ou être transformée en vapeur dans une centrale de couplage chaleur-force Cette vapeur d'eau entraîne alors des turbines qui, à leur tour, vont produire de l'électricité.

Dans les immeubles collectifs vivent des personnes aux habitudes et aux rythmes de vie différents. Par exemple, les personnes qui travaillent en équipe utilisent la douche même au milieu de la nuit. Arrêter temporairement la circulation ne permet d’économiser de l’énergie que si la consommation d’eau chaude est faible pendant cette phase. C’est la raison pour laquelle les normes et directives en vigueur pour les immeubles collectifs recommandent de faire fonctionner en continu la pompe de circulation.

Il peut être intéressant de remplacer une vieille pompe de circulation ou d’installer des rubans de maintien en température auto-régulés qui ne s’enclenchent qu’en cas de besoin de chaleur. Dans une maison individuelle, dans l’idéal, le système de conduites est si compact qu’un système de maintien en température n’est pas nécessaire. Dans le cas contraire, la mise hors service nocturne est laissée à l’appréciation de l’utilisateur ou de l’utilisatrice et doit être considérée de manière individuelle pour chaque bâtiment.

Misez sur des systèmes efficaces et sur les énergies renouvelables, à savoir une pompe à chaleur pour la production d’eau chaude sanitaire, une installation solaire thermique, un chauffage au bois ou le chauffage à distance. Le système le mieux adapté à votre bâtiment dépend de différents facteurs, tels que la source d’énergie de votre chauffage, l’espace disponible dans la chaufferie et les conditions du site.

Demandez conseil à un spécialiste. Dans de nombreux cantons, les chauffe-eau électriques ne peuvent désormais plus être installés dans les immeubles d’habitation. Leur remplacement est même souvent prescrit dans un délai donné.

Dans un premier temps, faites remplacer les robinets d’eau chaude et d’eau froide séparés par des robinets mitigeurs mécaniques ou thermostatiques.

L’installation de robinets économiques et de régulateurs de débit constitue une autre mesure possible. Ils conviennent aux équipements de lavabo et de douche plus anciens. Pour des pièces comme la cuisine, la buanderie ou encore la salle de bain (robinets d’écoulement), où l’on consomme rapidement beaucoup d’eau, les régulateurs de débit fixes ne sont pas adaptés. En revanche, les robinets équipés d’un limitateur de débit sont appropriés. Lors d’une utilisation normale, ils fonctionnent en réduisant le débit d’eau de 50 à 70 %, grâce à une résistance mécanique sur le levier. Si une quantité plus grande d’eau est nécessaire, il est facile de contourner cette résistance et de faire fonctionner le robinet «à plein régime».

La régulation du débit peut entraîner des modifications de pression et de température désagréables. Il est donc recommandé d’annoncer l’installation d’économiseurs d’eau à votre gérance. Dans le cas d’une maison individuelle, il convient de faire appel à un spécialiste en installations sanitaires. Lors de l’achat de robinets et d’éléments économiques, il est conseillé d’être attentif à la classe d’efficacité énergétique. Les produits sanitaires de bonne qualité font partie de la classe A.

La mobilité partagée vous permet d’opter pour le moyen de transport le plus efficace dans chaque situation, mais aussi de combiner différents moyens de transport pour un seul et même voyage. En combinant par exemple voyage en train, autopartage et vélo en libre-service pour une escapade d’un week-end, il arrive souvent que l’on puisse se déplacer plus rapidement et avec davantage de confort que si l’on avait fait tout le trajet avec sa propre voiture – tout en soutenant la durabilité.

La densité du réseau de transports publics et les différentes offres de partage (plus de 50 au total) permettent à de nombreuses personnes en Suisse de se passer d’une voiture personnelle sans pour autant renoncer à un style de vie mobile.

En outre, la mobilité partagée profite à l’ensemble de la société en facilitant l’accès à la mobilité pour tous les groupes de la population. Grâce à des offres comme mybuxi, des personnes qui vivent dans des régions mal desservies par les transports publics et qui ne conduisent pas peuvent rester mobiles en toute autonomie.

SuisseEnergie n’accorde pas de bourses pour des formations, mais soutient directement les prestataires de projets de formation. Trouvez l’offre adéquate sur la page Offres de perfectionnement Collection de livres spécifiques.

La Suisse s'est donné pour objectif, d’ici à 2050, de ne pas émettre plus de CO2 que ce que l’on peut en fixer durablement. L’énergie solaire, de même que l’énergie hydroélectrique déjà fortement développée en Suisse, devraient assumer la majeure partie de la production d’électricité neutre en CO2. Cependant, ces deux sources affichent leur pic de production durant le semestre d’été. À titre de troisième pilier de l’approvisionnement énergétique, l’éolien, qui fournit son électricité en hiver, devrait accroître la sécurité d’approvisionnement de la Suisse pendant la période hivernale et réduire notre dépendance aux importations.

L’offensive de formation du secteur du bâtiment a été lancée par SuisseEnergie et développée en partenariat avec le secteur du bâtiment et les institutions de formation. La feuille de route comporte quatre champs d’action et 32 mesures de lutte contre la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et de compétences spécialisées.

Pour ces cas, une clarification préliminaire est recommandée. Veuillez contacter SuisseEnergie et décrire votre idée. Envoyez également tous les documents existants.

Les contributions d’encouragement peuvent constituer jusqu’à 40 % des coûts de projet totaux. Les 60 % restants doivent donc provenir de partenaires impliqués ou de tiers.

La subvention théorique moyenne s’élève à environ 50 000 francs par projet. On dénombre également quelques projets de grande ampleur disposant d’une enveloppe de 400 000 francs mais aussi une multitude de petits projets, qui reçoivent des subventions allant de 5 000 à 10 000 francs.

Les subventions peuvent aller jusqu’à 40 % du coût total du projet, les 60 % restants devant être financés par les partenaires de projet impliqués ou par des fonds de tiers.

La mise en œuvre des mesures de la feuille de route repose sur le secteur du bâtiment et dépend de la collaboration entre tous ses acteurs. Si vous avez une idée de projet ou souhaitez en savoir plus sur l’offensive de formation, contactez SuisseEnergie à l’adresse suivante: energiebildung@bfe.admin.ch

L’écart de performance est la différence entre la consommation d’énergie d’une installation calculée lors de la planification et la consommation d’énergie réellement mesurée. Souvent, la consommation est plus élevée car les utilisateurs de l’installation exploitent celle-ci différemment de ce qui avait été planifié. Leur comportement peut également entraîner une augmentation de la consommation d’énergie. Cela se produit notamment lorsqu’ils règlent la température de la pièce sur une valeur plus élevée, qu’ils aèrent davantage par les fenêtres ou utilisent la protection solaire différemment de ce qui avait été prévu. Pour réduire le plus possible l’écart de performance, le spécialiste compétent (p. ex. planificateur en énergie, chauffagiste) doit informer et instruire les utilisateurs de manière détaillée sur l’exploitation du bâtiment.

Un chauffage ne fonctionne correctement que lorsque ses heures d’exploitation correspondent aux habitudes de vie des habitants. Si vous possédez des connaissances techniques de base, vous pouvez régler vous-même votre chauffage au moyen de son manuel d’utilisation. La notice «Comment bien régler la courbe de chauffe» fournit également quelques astuces en la matière. À défaut, un spécialiste pourra s’en charger par exemple un chauffagiste ou un planificateur en énergie.

Les chauffages et les chauffe-eau ont une durée de vie d’environ 20 ans. Il est important d’en planifier le remplacement suffisamment à l’avance; idéalement, déjà après 10 ou 15 ans. Il reste ainsi suffisamment de temps pour étudier avec un spécialiste la meilleure option de remplacement et clarifier le financement. Vous pouvez, par exemple, recourir auConseil incitatif«chauffez renouvelable».

Lorsqu’il s’agit de choisir un nouveau système de chauffage, il est important de considérer les coûts dans leur totalité et pas uniquement les coûts d’acquisition. Généralement, les systèmes de chauffage renouvelables sont alors plus avantageux que les chauffages fonctionnant aux énergies fossiles, car les coûts d’exploitation sont nettement inférieurs. En outre, ils sont plus respectueux de l’environnement puisqu’ils fonctionnent sans émettre de gaz à effet de serre.

Les données publiées ne correspondent à aucune statistique fédérale officielle et peuvent présenter des divergences en raison des différentes méthodologies utilisées et de la granularité variable des données. La base de données sur laquelle repose le rapport sur l'énergie est continuellement améliorée et mise à jour avec des données accessibles au public. La responsabilité de la méthodologie utilisée et des résultats publiés incombe à geoimpact AG.

Les données sont exploitables dans de nombreuses applications: elles sont utilisables en tant que données ouvertes (stations de recharge) avec la licence d'utilisateur «O-By-Ask». Cela signifie qu'elles peuvent en principe être utilisées librement à condition que la source soit indiquée. Pour une utilisation commerciale, il faut obtenir une autorisation préalable de l'OFEN. Grâce à l’interface ouverte, des données spécifiquement définies comme telles peuvent être publiées et directement intégrées dans d’autres applications. Exemple: toutes les stations de recharge disponibles et équipées d’une prise spécifique dans un rayon de 10 km. L’Office fédéral de l'énergie évalue chaque mois les données concernant l’infrastructure de recharge accessible au public et les représente à l’aide de graphiques (Chiffres clés des voitures neuves et de l'infrastructure de recharge). Vous pouvez également utiliser les indicateurs correspondants comme données ouvertes (infrastructure de recharge)..

En 2019, à peine 7 % de la consommation d'énergie suisse, issue de l'électricité, de la chaleur et du carburant, ont été couverts par la biomasse. La plus grande partie provient de la combustion du bois pour la production de chaleur et d'électricité, soit 4,7 % de la consommation totale. L'utilisation de déchets industriels, comme les boues d'épuration ou les restes de la transformation du papier, de même que les carburants issus de la biomasse, ont aussi constitué des sources de bioénergie importantes (1,4 % et 1 % respectivement).

L’offre de conseil Analyses de détail des systèmes d’entraînement de SuisseEnergie s’adresse aux entreprises industrielles et de services dont la consommation annuelle d’électricité atteint au moins de 0,5 GWh.

Des entreprises ayant une consommation annuelle plus faible (moins de 0,5 GWh) mais qui utilisent divers systèmes d�’entraînement dans leurs processus industriels ou dans leurs locaux peuvent également en bénéficier à condition de justifier d’une analyse du potentiel d’économie.

Malheureusement, pas toujours. Pour des raisons techniques, les ampoules LED sont souvent plus grandes ou alors moins lumineuses que les très petites ampoules halogènes à broches, p. ex. avec les socles G9, G4 ou GY6.35. On n’arrive parfois pas à les insérer dans le luminaire en raison de leur taille.

L’étiquette pneus fournit des informations sur les facteurs suivants:

Résistance au roulement du pneu: plus la résistance au roulement est faible, plus faible seront la consommation de carburant et les émissions de CO2. Cela est représenté sur une échelle de A à G, A étant la meilleure valeur et G la plus mauvaise. En sélectionnant un pneu situé un échelon de classification plus haut, p. ex. B au lieu de C, vous réduisez votre consommation de carburant jusqu’à 0,1 l/100 km.

Adhérence sur route mouillée: l’adhérence sur sol mouillé constitue un critère de sécurité essentiel. La différence entre l’échelon le plus élevé et le plus bas est considérable. Pour une vitesse de 80 km/h, la distance de freinage peut être raccourcie jusqu’à 18 mètres.

Bruit de roulement: le bruit de roulement des pneus est indiqué avec une, deux ou trois ondes sonores, de même qu’en décibels (dB). Des pneus peu bruyants peuvent permettre de réduire de moitié les émissions de bruit.

L’intégralité de la base légale ainsi que d’autres informations de fonds sont accessibles sur le siteEtiquette pour les pneus (Office fédéral de l'énergie).

SuisseEnergie prend à sa charge jusqu’à 40 % des coûts pour :

les analyses de détail des systèmes d’entraînement électriques d’une puissance nominale de 10 kW par entreprise, jusqu’à 15 000 francs par entreprise au maximum ;

un accompagnement à la mise en œuvre de mesures d’amélioration de l’efficacité, jusqu’à 1 000 francs par entreprise au maximum.

Ces montants ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les entreprises participantes ne sont pas assujetties à une obligation de mise en œuvre des mesures d’amélioration.

En termes d’investissement, chauffer avec une pompe à chaleur est un peu plus coûteux que, par exemple, remplacer un système de chauffage fossile par un système identique. Cependant, les coûts d’exploitation et d’énergie sont plus faibles, car plus de deux tiers de l’énergie provient de l’environnement. Cela se ressent sur le décompte des frais de chauffage. La sécurité de l’approvisionnement est en outre garantie toute l’année et la source de chaleur n’est pas soumise aux fluctuations de prix. Les systèmes de pompes à chaleur ont une durée de vie d’au moins 20 ans, ce qui permet d’établir un budget fiable et prévient les mauvaises surprises.

Servez-vous du Calculateur des coûts de chauffage. En remplaçant votre chauffage fossile par une pompe à chaleur efficace sur le plan énergétique, vous pouvez réaliser entre 10 et 30 % d’économies sur une période de 20 ans.

Il est dans tous les cas judicieux de confier la planification d’un concept d’éclairage complexe à un spécialiste qui connaît l’ensemble des lois et des règles. Vous trouverez des professionnels compétents auprès de l’Association Suisse pour l’éclairage (SLG) ou de l’association des principaux ingénieurs électriciens du bâtiment

Vous trouverez également des concepteurs d’éclairage travaillant sur tout type de produits sous Swiss-Architects.

Les principales exigences spécifiques à l’éclairage sont spécifiées dans les normes SN EN 12464-1 et -2. Conformément à la loi sur le travail, les valeurs de la norme SN EN 12464 doivent être respectées sur le lieu de travail.

Législation sur l'intensité de l’éclairage en lux

Bureau individuel, bureau partagé, espace ouvert: 500 lx

Salle de réunion, salle de classe: 500 lx

Restaurant (libre-service): 200 lx

Travail de montage (gros travaux): 300 lx

Travail de montage (travaux exigeant une finesse moyenne): 500 lx

Locaux de stockage (ouverts): 200 lx

Espaces de circulation: 100 lx

Outre l’intensité de l’éclairage, d’autres prescriptions doivent également être prises en compte (éblouissement, uniformité, etc.).

Les exigences relatives à la consommation d’énergie sont définies dans la norme SIA 387/4 Électricité dans les bâtiments – Éclairage. Ces indicateurs énergétiques sont également obligatoires, comme prescrit par les dispositions cantonales.

Le sondage effectué dans le cadre du benchmarking EAE a lieu tous les deux ans. Le prochain sera lancé au printemps 2024.

Toutes les entreprises suisses d’approvisionnement en énergie reçoivent automatiquement une invitation de la part de l’Office fédéral de l’énergie. Il est possible de prendre part au sondage de deux manières :

Sans accompagnement : dès mars 2024, un lien vous permettant de vous inscrire sera publié sur ce site. Les informations officielles concernant votre EAE seront préalablement intégrées par l’équipe de projet INFRAS et Brandes Energie dans le questionnaire qui vous sera remis. Vous pourrez alors vérifier les champs préremplis et compléter les autres.

Avec un accompagnement : vous pouvez bénéficier de l’encadrement d’une personne dispensant des conseils énergétiques (ou d’un conseiller ou une conseillère Cité de l’énergie). Elle remplit le questionnaire et vous le soumet lors d’un entretien pour l’adapter et/ou le compléter. Vous obtiendrez en outre un bref rapport d’évaluation et des recommandations. À noter que la participation « avec un accompagnement » est conçue en premier lieu pour les petites et moyennes EAE.

Le benchmarking EAE est réalisé par INFRAS et Brandes Energie sur mandat de l’Office fédéral de l’énergie et de SuisseEnergie. Un groupe d’accompagnement participe à l’élaboration de ses bases conceptuelles. Actuellement, il se compose de représentants et représentantes d’EAE (Energie Thun, EKZ, SIG et Energie 360°), d’associations professionnelles (AES, ASIG, ASCAD, Swisspower et l’Association Cité de l’énergie) et d’organisations environnementales (WWF Suisse).

Contact: evu-benchmarking@infras.ch

La participation au benchmarking EAE consiste à remplir un formulaire portant sur les activités des EAE dans les domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Il comprend une vingtaine de questions par secteur (électricité, gaz, chaleur). L’expérience montre qu’il faut compter une demi-journée environ pour remplir le questionnaire. Le temps nécessaire dépend du nombre de secteurs dans lesquels l’EAE exerce des activités et de l’accessibilité des données requises, puisque le questionnaire est prérempli par l’équipe de projet.

Vous trouverez de plus amples informations sur le questionnaire dans le rapport (seulement en allemand):

Benchmarking von Stromlieferanten in den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare Energien - Konzeptionelle Grundlagen

2014-05-20Dans certains cas, cela peut être une bonne solution transitoire. Veuillez toutefois noter qu’il n’existe pas de sources lumineuses de remplacement optimales pour tous les luminaires. Avant de procéder à un vaste changement de lampes, vérifiez au préalable la compatibilité et l’effet lumineux avec un échantillon. À moyen terme, il vaut la peine de faire analyser les installations par un spécialiste et, le cas échéant, de remplacer le système d’éclairage.

Vous pourrez probablement continuer à utiliser toutes les sources lumineuses conventionnelles. Cependant, en raison de l’interdiction d’importation, les lampes fluorescentes disparaîtront bientôt des rayons, après les ampoules à incandescence.

Sur Lightbank, vous trouverez différents programmes de subventions pour l’assainissement de systèmes d’éclairage dans les bâtiments fonctionnels. Vous pouvez adresser vos demandes de subvention pour des projets de concept d’éclairage plus importants directement à ProKilowatt. Pour les demandes plus complexes, il est préférable de faire appel à un spécialiste.

Les spécialistes de l’infoline de SuisseEnergie répondent à vos questions sur les thèmes suivants:

Questions des particuliers

Bâtiments, technique du bâtiment, énergies renouvelables Questions concernant la construction de bâtiments, la rénovation de l’enveloppe du bâtiment (toit, fenêtres, façade) et les installations techniques (chauffage, eau chaude, climatisation, ventilation), énergies renouvelables comprises (chauffage au bois, panneaux solaires et photovoltaïque, pompe à chaleur, etc.), le Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) et le financement (contributions d’encouragement, crédits hypothécaires, rétribution unique pour les installations photovoltaïques).

Appareils ménagers et éclairage Questions concernant les appareils électro-ménagers (lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur, machine à café, etc.), les sources lumineuses et les lampes, les ordinateurs et les appareils d’électronique de loisirs (téléviseurs, décodeurs, etc.), l’étiquette-énergie, le recyclage des appareils et l’obtention d’électricité issue d’énergies renouvelables.

Mobilité Des questions concernant les technologies automobiles, l’étiquette-énergie, les comportements en matière de conduite et de mobilité ainsi que les transports publics.

Questions des entreprises - des PME aux grandes entreprises, dans l'industrie, le commerce, l'agriculture et le secteur des services

Les énergies renouvelables dans l'entreprise Questions sur l'utilisation des énergies renouvelables (photovoltaïque, pompes à chaleur industrielles, installations solaires thermiques, bois, résidus organiques, etc.).

L'efficacité énergétique dans l'entreprise Mesures pour l'optimisation énergétique de l'exploitation, pour l'éclairage efficace, pour l'utilisation d'appareils électriques efficaces en énergie, pour les économies d'énergie dans les salles de serveur, questions sur la récupération de chaleur, sur les installations frigorifiques, les pompes, l'air comprimé, les moteurs et les systèmes d'entraînement et questions sur la gestion de la mobilité.

Questions sur les programmes incitatifs de SuisseEnergie pour les communes

Informations sur les programmes de soutien en cours et les appels d'offres, (cf. local-energy.swiss ) et la procédure pour déclarer des projets.

Seul un conseil incitatif par installation de production de chaleur donne droit à un soutien financier.

Non, une double subvention par toute contribution au conseil incitatif provenant de programmes d’encouragement cantonaux et communaux est exclue.

Les activités de conseil pour la rénovation de l’enveloppe du bâtiment ou la mise en place d’une installation photovoltaïque peuvent être prises en compte, mais elles ne donnent pas droit à une subvention. Outre le conseil incitatif, demandez également par écrit un conseil supplémentaire à votre prestataire de conseil incitatif.

Votre installation de production de chaleur doit avoir plus de 10 ans et servir de chauffage principal pour les locaux. Des informations complémentaires sur les conditions pour un conseil incitatif gratuit sont disponibles dans la rubrique Conseil incitatif.

Non, la subvention accordée dans le cadre du programme «chauffez renouvelable» est indépendante de la catégorie de bâtiment (notamment restaurants, entreprises industrielles, artisanales ou de services, commerces, bureaux, écoles, bâtiments administratifs, habitations), de l’agent énergétique de l’ancienne générateur de chaleur (entre autres mazout, gaz, électricité, pompe à chaleur, bois) et de l’âge du brûleur.

La carte je-recharge-mon-auto.ch est actualisée en permanence. Elle affiche actuellement les bornes de recharge des principaux exploitants de réseaux de charge ainsi que celles d’un certain nombre de prestataires de petite ou moyenne envergure en Suisse. Les prestataires de bornes de recharge publiques sont invités à nous contacter pour se raccorder à l’infrastructure de données: Contact .

Le portail clients de Pronovo vous permet de déposer votre demande en ligne.

Le programme SuisseEnergie a été lancé par le Conseil fédéral en 1991. Il s’agit du premier instrument de politique énergétique de la Suisse, dont le but est d’encourager l’utilisation rationnelle de l’énergie et le recours aux énergies renouvelables par le biais de mesures volontaires en collaboration avec des partenaires issus de l’économie, des pouvoirs publics, de la formation et de la science, de même que de l’environnement et de la consommation.

Aujourd’hui, le programme contribue à la mise en œuvre de la Stratégie énergétique 2050, de concert avec d’autres instruments de politique énergétique et climatique. Les labels Minergie et Cité de l’énergie, par exemple, fruits d’initiatives de SuisseEnergie, sont désormais bien positionnés au niveau international.

SuisseEnergie réunit sous son toit des mesures volontaires de mise en œuvre de la stratégie énergétique. En font notamment partie l’information et le conseil de la population et de groupes cibles spécifiques, la formation et le perfectionnement de spécialistes issus de branches essentielles dans le secteur de l’énergie ou encore l’assurance-qualité lors de la pénétration de nouvelles technologies sur le marché. C’est par ce type de mesures que SuisseEnergie veut soutenir la percée de nouvelles technologies et de nouveaux concepts, qui peuvent contribuer à améliorer l’efficacité énergétique dans les domaines des combustibles, des carburants et de l’électricité, ou à renforcer la diffusion des énergies renouvelables.

L’isolation du sol ou celle du plafond de la cave permet de réduire la consommation d’énergie de 5 à 10 %. La brochure «Rénovation énergétique» fournisse des informations complémentaires sur l’isolation thermique.

Pour plus d'informations sur les caves, consultez la brochure «Conditionnement d'air dans des caves des bâtiments résidentiels».

Le Bureau de coordination pour la mobilité durable (COMO) soutient les idées innovantes et les projets pour une mobilité tournée vers l’avenir qui déploient leurs effets en Suisse. Vous pouvez soumettre votre concept pour obtenir une contribution d’encouragement qui peut se monter jusqu’à 40% des coûts du projet. Les projets peuvent être soumis au COMO par des institutions privées (start-up, PME, ONG, associations et fédérations, etc.) ou par les pouvoirs publics (cantons, régions, communes, hautes écoles, etc.). De nombreux projets réussis misent sur la coopération entre différents partenaires. Vous trouverez toutes les projets ici: Projets COMO.

Les dépôts de calcaire altèrent la transmission de la chaleur à l’eau à chauffer, ce qui augmente la dépense énergétique. Parallèlement, le volume du réservoir diminue, car le calcaire se dépose et s’accumule au fond du réservoir. Le détartrage est également important d’un point de vue hygiénique, car des micro-organismes tels que des bactéries peuvent se développer dans les dépôts de calcaire. En outre, lors du détartrage, le spécialiste en installations sanitaires contrôle d’autres éléments importants comme l’anode de protection, les joints, la sonde de température ou le thermostat de sécurité.

Confiez régulièrement l’entretien de votre installation d’eau potable à un spécialiste. Vous aurez ainsi la certitude que les températures adéquates de l’eau sont maintenues dans les différentes sections de l’installation (dans le réservoir et dans le réseau de distribution). L’efficacité d’un chauffage périodique supplémentaire à plus de 60 à 70°C est controversée, tant pour des raisons d’hygiène que d’énergie. Ces «programmes anti-légionelles», effectués périodiquement, ne sont donc plus recommandés aujourd’hui.

Utilisez régulièrement tous les robinets. Si le logement est vide pendant plus d’une semaine, il est recommandé, pour des raisons d’hygiène, de purger toutes les conduites (douche, lavabo, évier) avant la prochaine utilisation. Cela vaut pour l’eau chaude et l’eau froide. Lors de cette opération, prenez soin de vous protéger. Il peut être recommandé de démonter les installations qui ne sont guère utilisées.

C’est en principe possible, s’il existe déjà un chauffe-eau électrique. Toutefois, cette solution n’est pas judicieuse en raison de la mauvaise efficacité d’un chauffe-eau électrique. Dans la mesure du possible, remplacez-le par une pompe à chaleur pour l’eau chaude qui utilise plus efficacement l’électricité d’origine solaire. Demandez conseil à un spécialiste afin de déterminer si votre chaufferie se prête à l’installation d’une pompe à chaleur pour l’eau chaude.

Dans de nombreux cantons, les chauffe-eau électriques ne peuvent désormais plus être installés dans les immeubles d’habitation. Leur remplacement est même souvent prescrit dans un délai donné.

Votre comportement a une grande incidence sur la consommation d’eau chaude. Le moyen le plus simple d’économiser l’eau chaude est de prendre une douche plutôt qu’un bain, de fermer le robinet lorsque vous vous savonnez ou vous brossez les dents, ou d’utiliser de l’eau froide lorsque vous vous lavez brièvement les mains ou que vous vous brossez les dents.

Le benchmarking EAE porte sur les aspects relevant des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. La numérisation est aussi étudiée à titre de thème transversal. Le questionnaire et l’évaluation sont constamment remaniés et adaptés aux derniers développements.

Les principaux résultats du benchmarking 2022 se trouvent ici:

Les résultats du benchmarking sont toujours publiés à la fin de l’année.

Sur le portail répertoriant les évaluations offre aux EAE il vous est possible d’établir des graphiques représentant les résultats principaux ou détaillés. Le portail contient une partie accessible à toute personne intéressée. Il comprend aussi une partie réservée aux EAE ayant participé au benchmarking. Celles-ci peuvent y comparer leurs résultats avec ceux des autres EAE et y consulter les résultats obtenus lors des benchmarkings précédents.

Une voiture individuelle est généralement à l’arrêt 23 heures sur 24. Il est donc possible de recharger les batteries des voitures électriques soit chez soi durant la nuit, soit à son poste de travail durant la journée. À titre d’alternative, il est aussi possible de se servir de l’infrastructure de recharge publiquement accessible. La Suisse possède en effet l’un des réseaux de recharge publiquement accessible de voitures électriques les plus denses d’Europe. Le site je-recharge-mon-auto.chfournit une vie d’ensemble globale des stations de recharge publiquement accessible pour les voitures électriques dans toute la Suisse. Il indique en temps réel quelles stations de recharge sont disponibles à l’instant.

En moyenne, les gens parcourent en Suisse moins de 30 à 40 kilomètres par jour avec leur véhicule. Il vous est possible de recharger l’énergie requise à cet effet à domicile, en l’espace d’une à trois heures pendant la nuit. Des stations de recharge rapides spéciales permettent de recharger la plupart des véhicules jusqu’à 80% de la capacité de la batterie en l’espace de 45 minutes. Certains modèles requièrent même beaucoup moins de temps. Vous souhaitez le savoir précisément? Sur recherche auto du TCS, vous trouverez des indications sur la durée de recharge pour chaque modèle.

La Suisse possède l’un des réseaux de recharge publics pour voitures électriques les plus denses d’Europe. Vous trouverez sur je-recharge-mon-auto.chun aperçu national global des stations de recharge publiques pour voitures électriques. Vous y voyez en temps réel les stations de recharge proches de vous qui sont actuellement libres.

Oui. Il existe des vannes spéciales pour les radiateurs et les systèmes de chauffage au sol, qui permettent de gérer la diffusion de chaleur dans toute la maison. Vous pouvez paramétrer pour chaque pièce des profils de température adaptés à vos désirs. Les contacts des fenêtres et des portes détectent une fenêtre ouverte. Le thermostat du radiateur abaisse le fonctionnement de l’appareil afin d’éviter toute déperdition de chaleur vers l’extérieur. Ces systèmes permettent ainsi d’économiser de l’énergie. Vous trouvez un aperçu des régulateurs thermiques connectés sur le site internet Topten (privés).

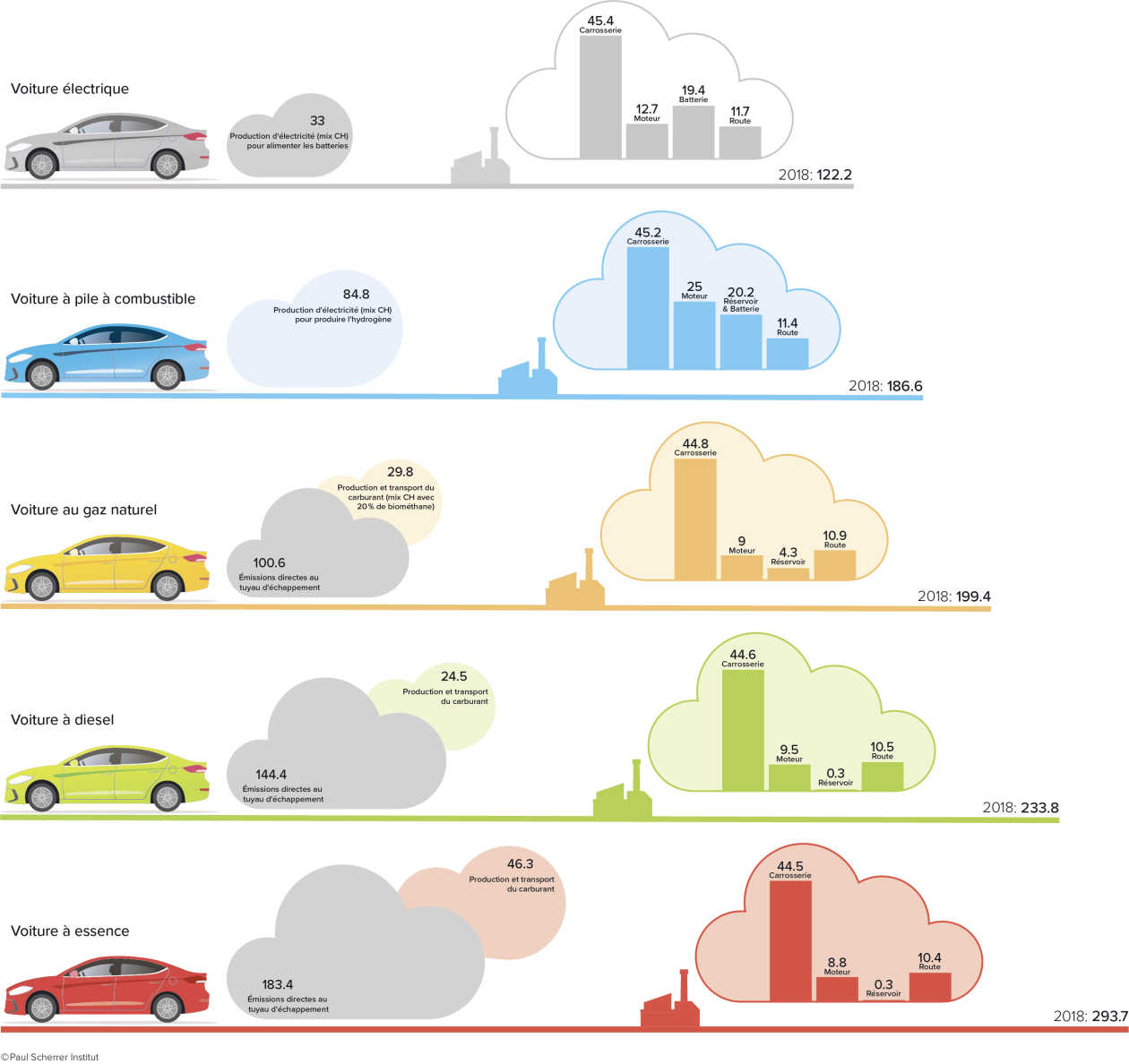

Une étude de l’Institut Paul Scherrer de 2020 a examiné les répercussions environnementales de différentes technologies de propulsion des voitures individuelles. L’étude a été réalisée sur la base d’écobilans, qui considèrent le cycle de vie des voitures dans leur ensemble: production, exploitation et élimination des véhicules, ainsi que production des carburants que sont l’essence, le diesel, le gaz, l’électricité et l’hydrogène (H2). Le bilan après 200'000 kilomètres parcourus est clair: les véhicules électriques occasionnent dans l’ensemble le moins d’émissions de CO2, suivis des véhicules propulsés par une pile à combustible alimentée à l’hydrogène. Viennent ensuite les véhicules propulsés au gaz, au diesel puis enfin à l’essence.

Pour ce qui est du bilan CO2 des voitures électriques, l’origine du courant joue un rôle important: les émissions de CO2 sont les plus faibles lorsqu’il est produit à partir d’énergie solaire. Cependant, le mix électrique suisse, composé à près de deux tiers d’électricité provenant de centrales hydroélectriques, est parfaitement adapté pour exploiter le potentiel de l’électromobilité. Les émissions de gaz à effet de serre accrues dues à la production d’une voiture électrique, roulant au mix suisse, sont compensées après environ 30'000 kilomètres.

Après les domaines de la recherche appliquée et du développement, comme des projets pilotes ou de démonstration, SuisseEnergie veut permettre à des technologies et des concepts nouveaux dans les domaines de l’efficacité énergétique et/ou des énergies renouvelables de pouvoir percer sur le marché. D’autres informations sur ce sujet sont disponibles dans la Vue d’ensemble de la promotion de l’innovation (bfe.admin.ch).

Servez-vous dumoteur de recherche de chauffez renouvelableà la question pour voir s’il existe un réseau de chaleur à distance près de chez vous. Votre commune ou vos autorités municipales peuvent vous informer de réseaux de chaleur à distance en cours de planification.

Le coût de l’établissement d’un CECB ou d’un CECB Plus varie de manière importante selon le type de bâtiment, la région et les experts. C’est pourquoi il est recommandé de demander plusieurs offres avec un descriptif des prestations précis. De même, les coûts d’une certification Minergie dépendent de la taille et de la complexité du bâtiment. Il faut compter environ 1400 francs pour une maison individuelle et un minimum de 1900 francs pour un immeuble d’habitation (le coût augmente selon la taille du projet). En réalité cependant, les coûts effectifs sont bien moindres grâce aux subventions.

La certification selon le Standard Construction durable Suisse Bâtiment est plus complète, raison pour laquelle le montant de départ est de 16 500 francs. Si le bâtiment est également certifié Minergie, les frais de certification SNBS bâtiments sont réduits. Les indicateurs et les mesures communs ne sont évalués qu’une seule fois.

Oui, le Système de Qualité Minergie Exploitation ( SQM Exploitation ) par exemple. Un expert Minergie vous donne des conseils personnalisés sur place pour vous permettre d’exploiter de manière optimale votre chauffage et votre ventilation, et de vous protéger contre la chaleur en été.

Il est important de choisir un label qui correspond à la taille et à la complexité de votre projet. Le principe est le suivant: le label Minergie de base est prévu pour les bâtiments de petite taille, tandis que les labels plus complets, comme le SNBS Bâtiment, sont conçus pour des immeubles de plus grande taille. La page Standards et labels pour la construction durable» ou le Label-Finder de l’association Minergie fournissent un aperçu et des aides à la décision.

Une borne de recharge, appelée aussi wallbox, est généralement installée sur la place de stationnement de la voiture électrique. Pour que le processus de charge se déroule correctement, la Wallbox communique avec la voiture via le câble de charge. Toutefois, il existe également une solution sans wallbox, à savoir un câble de recharge spécial doté d’un système électronique intégré. Celui-ci réduit en cas de besoin le courant de charge de la voiture afin de ne pas faire sauter les disjoncteurs du bâtiment et de ne pas surchauffer les câbles.

La grande différence réside dans le fait que vous pouvez utiliser la voiture électrique à 100% avec de l’énergie renouvelable locale. Par exemple avec de l’énergie verte ou de l’énergie solaire produite sur le toit de votre propre maison. Vous roulez de manière plus écologique dès le premier kilomètre parce que pendant le trajet, une voiture électrique produit zéro émission de gaz d’échappement. Et selon le modèle, après environ 30'000 kilomètres, les dépenses plus élevées liées à la production de la batterie sont compensées par les émissions de CO2 économisées pendant le trajet.

L’étiquette-énergie propose, outre des informations de base relatives au véhicule, les contenus suivants:

consommation de carburant en litres ou en kWh par 100 kilomètres;

émissions de CO2 en grammes par kilomètre (en relation à la valeur visée de toutes les voitures neuves);

catégorie d’efficacité énergétique A à G.

Vous trouvez d’autres informations sur l’étiquette-énergie de même que sur l’offre de marché actuelle dans le catalogue de consommationde SuisseEnergie et du TCS.

Comparées à d’autres types de propulsion, ce sont les voitures électriques qui produisent globalement le moins d’émissions de CO2 et qui présentent la meilleure efficacité énergétique. Cependant, cela ne garantit plus aujourd’hui le classement dans la catégorie A. En effet, comme les voitures à moteur à combustion, les voitures électriques ne sont pas toutes égales en termes d’efficacité énergétique. Certains modèles sont plus énergivores que d’autres et se retrouvent donc dans une catégorie inférieure quant à leur étiquette-énergie.

L’essence et le diesel présentent déjà à la pompe une empreinte carbone supérieure à celle de l’électricité qu’un véhicule électrique consomme lorsqu’il roule avec un mix énergétique suisse. L’extraction, le transport et le raffinage du pétrole entraînent une forte pollution du sol, de l’air et de l’eau. De plus, pendant le trajet, les déchets issus du processus de combustion se retrouvent dans l’atmosphère sous forme d’émissions de gaz d’échappement. Toutefois, la fabrication de batteries requiert également des ressources extraites de mines. C’est une atteinte locale importante à la couche terrestre, à la nature et aux écosystèmes, comme c’est le cas pour la production de produits pétroliers. Contrairement à la problématique globale concernant le CO2, les atteintes sont ici locales et peuvent être contrôlées par des mesures locales.

Le Bureau de coordination pour la mobilité durable (COMO) a soutenu plus de 100 projets. Qu’ils portent sur la mobilité partagée ou combinée, cycliste ou piétonne, sur les transports publics ou d’autres domaines, les projets COMO contribuent à une mobilité tournée vers l’avenir.

Sur la centaine de projets encouragés, nombreux sont ceux qui ont rencontré un franc succès, à l’image de carvelo2go, la première plateforme de partage de vélos cargo électriques au monde. Découvrez les nombreux Projets COMO innovants et laissez-les vous inspirer.

Oui. L’équipe de projet INFRAS et Brandes Energie contrôle tous les questionnaires remplis par les EAE dans le cadre du benchmarking. Cela garantit la plausibilité des données et une évaluation équitable des EAE.

Tous les devis que vous nous soumettez pour le Check-devis-solaire sont évalués sur la base des mêmes critères de qualité, des mêmes paramètres techniques et des mêmes informations sur les coûts et les garanties. Vous trouverez un aperçu dans les explications relatives au Check-devis-solaire:

Non, les ménages privés ne seront pas concernés par le concept de contingentement. D’un point de vue purement technique, les ménages privés ne peuvent pas être contingentés de la même manière que les entreprises. Les ménages sont toutefois encouragés à apporter leur pierre à l’édifice en réduisant leur consommation de gaz. Le secteur tertiaire et l’administration publique seront également appelés à faire des économies. Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire l’utilisation du gaz pour certaines utilisations, par exemple en limitant la température de chauffage ou en interdisant l’utilisation des saunas.

Comme toutes les batteries, la batterie d’une voiture électrique devient moins performante au fil des années. Rien que le temps qui passe fait déjà vieillir la batterie. Même si la voiture électrique n’est pas ou très peu utilisée. En rechargeant correctement la batterie et en adoptant une conduite responsable, vous pouvez contribuer à ce qu’elle maintienne des performances élevées plus longtemps. Le système de gestion de la batterie veille à ce que la batterie fonctionne correctement.

L’idéal est de la charger jusqu’à 80% au quotidien. Une charge lente est meilleure pour la batterie qu’une charge rapide. Ne laissez pas votre véhicule entièrement chargé pendant une période prolongée et évitez de la décharger complètement.

Évitez les chaleurs et le froid extrêmes. Une plus grosse batterie exige moins de cycles de charge pour la même distance parcourue et a donc une durée de vie plus longue.

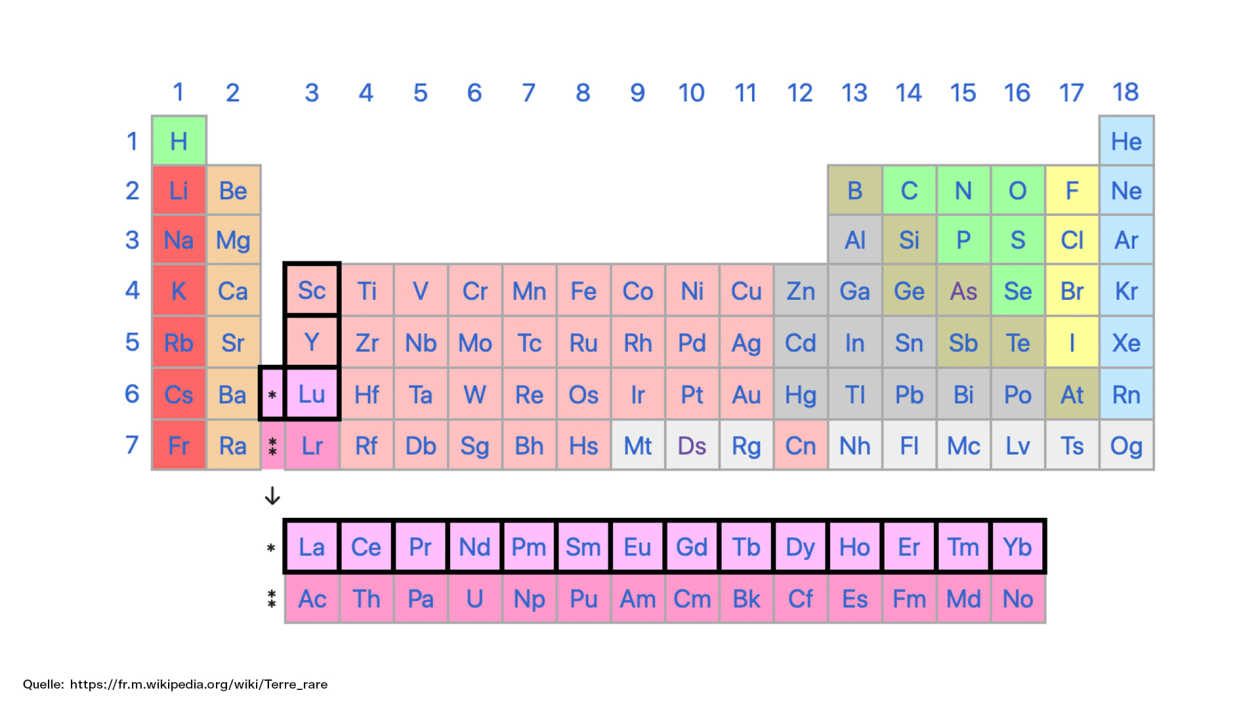

Le lithium et le cobalt sont utilisés pour les batteries des voitures électriques et sont souvent appelés à tort «terres rares». Cependant, ces deux matières premières n’appartiennent pas à cette catégorie et elles ne sont pas rares non plus. Mais les zones aux gisements plus importants, où il est relativement facile d’extraire le lithium ou le cobalt, sont limitées et il est important d’extraire ces matières premières en respectant le plus possible l’environnement et ainsi que de les recycler. En effet, tout comme le pétrole, ces matières premières ne sont disponibles qu’en quantités limitées. Entre-temps, plusieurs nouvelles générations de batteries sans cobalt sont apparues sur le marché.

Ces «terres rares» ne sont pas des terres, mais en réalité des métaux. Ils sont établis dans le tableau périodique et sont encadrés en gras dans l’illustration. Il existe 17 éléments des «métaux des terres rares», le nom correct étant simplement «terres rares». On y retrouve par exemple du cérium et du néodyme. Le cérium est, entre autres, utilisé dans certains catalyseurs de voitures équipées de moteurs à combustion. Le néodyme est utilisé pour les aimants puissants et se trouve également dans les aimants de certains moteurs électriques qui font tourner le moteur (moteur à aimant permanent).

Contrairement à ce que leur nom pourrait laisser penser, les «terres rares» ne sont pas si rares que cela. On en trouve par exemple trois fois plus souvent sur la terre que le cuivre et 200 fois plus que l’or ou le platine. C’est pourquoi, en plus d’une extraction responsable, le recyclage joue un rôle de plus en plus important.

Une certification est un gage de qualité délivrée par une institution indépendante. Elle assure que les bâtiments respectent des valeurs caractéristiques définies et répondent aux exigences les plus élevées en matière d’efficacité énergétique et de protection du climat. De quoi augmenter la valeur de votre bien immobilier et offrir un bon argument de vente. De nombreux cantons soutiennent la certification au moyen de subventions supplémentaires ou en octroyant un indice d’utilisation du sol plus élevé. Certaines banques également soutiennent les projets de construction respectueux de l’environnement en accordant des hypothèques plus avantageuses.

La batterie des voitures électriques a été sensiblement améliorée ces dix dernières années. À titre d’exemple, quatre fois moins de cobalt sont aujourd’hui nécessaires pour la fabrication d’une batterie. Et les émissions de CO2 requises pour la fabrication ont été divisées par deux. Des équipes de recherche travaillent d’arrache-pied dans le monde entier pour développer et perfectionner les batteries. En Suisse, l’Empa travaille intensément sur ce sujet.

Les mots ne suffisent pas à décrire la sensation de conduite unique que procure une voiture électrique. Elle procure du plaisir, d’agréables sensations et vous serez surpris par son accélération dynamique! Le mieux est que vous le découvriez par vous-même. Réservez par exemple une voiture électrique chez un fournisseur d’autopartage tel que Mobility pour votre prochaine excursion. De nombreux concessionnaires automobiles offrent également des essais sur route, et des événements captivants sur le thème de la mobilité électrique avec possibilités de test sont proposés régulièrement.

Le fait de pouvoir recharger votre voiture électrique à proximité de votre domicile est un facteur déterminant. La règle générale est la suivante: plus vous conduisez, plus les économies de fonctionnement sont importantes. Une voiture électrique de moyenne autonomie suffit généralement pour les déplacements du quotidien. Pour les trajets plus longs, vous pouvez louer une voiture présentant une autonomie supérieure ou un véhicule à moteur à combustion énergétiquement efficace. Toutefois, si vous parcourez quotidiennement plus de kilomètres que l’autonomie de la voiture électrique ne le permet, vous serez mieux servi avec une voiture énergétiquement efficace conventionnelle.

Au cours des dernières années, les voitures électriques sont devenues bien meilleur marché et surtout beaucoup plus performantes. Vous pouvez acquérir aujourd’hui une petite voiture avec une autonomie supérieure à 300 kilomètres pour à peine 20’000 francs, ou une voiture de classe moyenne pour 40’000 francs. Si pour les mêmes modèles, vous comparez la version électrique et la version conventionnelle dotée d’un équipement comparable, le surcoût peut être généralement compensé par l’utilisation moins onéreuse de la voiture électrique.

Les stations de recharge rapide rechargent en courant continu. Pratiquement tous les nouveaux modèles de voiture électrique sont dotés d’un port pour courant continu destiné aux recharges rapides. Exception: les voitures ayant une très faible capacité de batterie, lesquels peuvent toutefois être rechargées avec une recharge conventionnelle en moins de deux heures.

Pour que les éléments techniques du bâtiment connectés fassent ce pour quoi ils sont prévus, leurs composants doivent communiquer entre eux. Souvent, cette communication passe par internet. Vous devez donc éviter que des tiers non autorisés ne aient accès à votre système. Pour cela, il est important de: • garder une vue d’ensemble détaillée de la destination de vos données. • choisir des mots de passe sûrs pour tous les composants de l’automation du bâtiment, ainsi que pour le Wi-Fi, le routeur et votre smartphone, au cas où vous perdriez ce dernier. • crypter chaque connexion, qu’il s’agisse d’une liaison Internet ou radiocommandée. • installer régulièrement les dernières mises à jour du système «smart home» ainsi que de tous les autres logiciels.

Une installation de ventilation est utile dans une nouvelle construction énergétiquement efficace. Les labels Minergie laissent une marge de manœuvre relativement grande concernant la façon dont l’air frais est amené dans une pièce. Bien qu’il soit également possible de prévoir des fenêtres à ouverture automatique, on recourt généralement à des installations de ventilation. Quelle que soit la variante retenue, une planification minutieuse est essentielle.

En amenant en permanence de l’air frais dans les espaces de vie et en évacuant l’air vicié (air repris), une installation de ventilation assure la qualité de l’air ambiant. Ce point est important car l’enveloppe d’un bâtiment énergétiquement efficace est très étanche. L’air ne circule guère entre l��’intérieur et l’extérieur. Il n’y a donc pas d’échange automatique de l’air, comme cela est le cas dans les bâtiments plus anciens. Une aération manuelle ne suffit pas non plus à assurer durablement un air ambiant de qualité. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Ventilation.

L’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment et une bonne protection estivale contre la chaleur sont décisives pour éviter les surchauffes durant les jours de grande chaleur. La façade, les fenêtres et la toiture devraient laisser pénétrer le moins de chaleur possible. En outre, des systèmes de stores adéquats doivent empêcher les rayons du soleil d’atteindre directement les fenêtres. L’aération est également importante. En été, les fenêtres devraient rester fermées durant la journée. En revanche, on peut les ouvrir la nuit et tôt le matin afin de rafraîchir le bâtiment.

En hiver, lorsque l’installation de ventilation réchauffe l’air extérieur froid, l’humidité de l’air diminue. Dans un même temps, l’humidité ambiante est reprise vers l’extérieur, ce qui peut rendre l’air ambiant plus sec. On peut y remédier, par exemple, en laissant entrer moins d’air frais, à savoir en réglant la ventilation à un niveau inférieur. Il s’agit ici de trouver le bon compromis entre qualité de l’air et taux d’humidité. Il peut s’avérer utile d’installer ce que l’on appelle un échangeur enthalpique, qui permet de récupérer la chaleur de l’air repris mais également l’humidité qu’il contient.

Oui. Les installations de ventilation sont également adaptées en cas de rénovation. Suivant comment le bâtiment existant a été construit, tous les systèmes de ventilation ne sont toutefois pas adaptés. Parfois, les ventilations douces ne sont pas possibles car il n’y a pas suffisamment de place pour installer les conduits nécessaires. Dans les rénovations, on choisit par conséquent généralement des ventilations mixtes, des installations d’air repris et des ventilations décentralisées.

L’installation de ventilation renouvelle l’air dans le bâtiment en permanence. En ce sens, il n’est pas nécessaire d’ouvrir les fenêtres pour faire rentrer de l’air frais. Cependant, vous pouvez toujours ouvrir les fenêtres si vous le souhaitez.

Oui. Mais il faut savoir que les transformateurs électroniques pour les lampes halogènes sont généralement conçus pour des puissances plus élevées, que les lampes LED n’atteignent pas. Le cas échéant, la lampe LED ne fonctionne pas ou scintille. Il faut alors remplacer le transformateur par un modèle adapté.

Ouvrez l’œil: il existe aujourd’hui un grand nombre de lampes LED dont la luminosité peut être gradée. Certaines changent même de couleur et prennent un blanc plus chaud – semblable aux anciennes ampoules à incandescence – lorsque l’on en varie l’intensité. L’emballage de la lampe doit indiquer si la LED peut être gradée ou non.

Il existe différents types de variateurs d’intensité, qui ne sont pas tous compatibles avec tous les types de lampes et tous les appareillages de commande. Des problèmes peuvent apparaître. En présence de scintillements ou d’autres problèmes, adressez-vous à un électricien! Les variateurs universels (R,L,C) fonctionnent avec tous les types de lampes

Dans le domaine des systèmes «smart home», il n’existe pas encore de standards communs aux différents fabricants. Pour cette raison, les systèmes d’automation ne sont souvent pas compatibles entre eux. En revanche, il existe de plus en plus de systèmes �«ouverts», dont le mode de communication est standardisé, permettant ainsi d’y intégrer également des composants d’autres fournisseurs.

La plupart des appareils se mettent en veille après un certain temps d’inactivité ou lorsqu’ils sont éteints à l’aide d’une télécommande. Les paramètres de mise en veille automatique sont souvent définis par défaut et peuvent être configurés par l’utilisateur ou l’utilisatrice.

En général, le mode veille sert à indiquer l’heure et l’état de l’appareil. Il permet par ailleurs aux équipements d’être disponibles à la demande et de capter les signaux d’une télécommande ou d’un réseau. Enfin, le mode veille permet à certains appareils d’être immédiatement opérationnels, notamment les machines à café ou les imprimantes.

Les installations techniques offrent un meilleur confort dans les logements. À condition toutefois qu’elles soient réglées, exploitées et entretenues correctement. C’est pourquoi il vaut la peine de déterminer quelles installations techniques sont réellement nécessaires. En fonction du bâtiment, le dimensionnement de certaines composantes techniques peut être revu à la baisse. Certaines installations ne sont peut-être même pas nécessaires. Vous économiserez ainsi du temps, de l’énergie et de l’argent.

Oui. Les standards Minergie, Minergie-P ou Minergie-A certifient également les rénovations. Ces trois labels peuvent également être combinés avec le produit complémentaire ECO pour des bâtiments alliant aspects écologiques et santé. Pour les bâtiments d’habitation, Minergie propose une procédure de certification simplifiée, Minergie - Modèles de rénovation , qui repose sur cinq solutions standard et rend la certification Minergie possible sans calculs. Elle fournit des pistes pour une rénovation simple mais de qualité, avec des mesures coordonnées au niveau de l’enveloppe du bâtiment et de la technique.

Oui. Vous pouvez déduire les coûts de certaines mesures de l’impôt fédéral direct et, dans certains cantons, les déduire du revenu imposable au titre d’entretien de l’immeuble. Il s’agit par exemple des investissements destinés à améliorer l’isolation thermique, à installer une pompe à chaleur ou à réaliser des analyses techniques dans le domaine de l’énergie ainsi que des concepts énergétiques. En revanche, seule la part des investissements qui n’a pas été subventionnée peut être déduite. Les mesures énergétiques déductibles varient d’un canton à l’autre. Il est donc préférable de contacter les autorités fiscales avant d’entreprendre d’importants travaux de rénovation.

SuisseEnergie ne propose pas d’offres de perfectionnement et n��’offre pas de bourses mais encourage et soutient les programmes de formation et de perfectionnement d’institutions réputées. Trouvez l’offre adéquate sur la page Offres de perfectionnement Collection de livres spécifiques.

La centrale téléphonique automatique vous répond 24 heures sur 24 au 0848 444 444. Après avoir sélectionné la langue de communication et le thème que vous souhaitez aborder, vous pouvez enregistrer votre question (durée d’enregistrement: 1 minute). Vous serez recontacté sous 3 jours ouvrables (5 jours ouvrables en juillet et en août).

À noter: Pour que les spécialistes de l’infoline puissent vous rappeler, la centrale téléphonique automatique enregistre votre numéro de téléphone. Les appels provenant de numéros de téléphone cachés ne peuvent pas être traités. Dans ce cas, utilisez le formulaire en ligne.

Une demande de projet doit contenir au moins les informations suivantes :

● Objectif et impact attendu du projet ● Description des éléments livrables du projet ● Durée et étapes du projet ● Aperçu des coûts et plan de financement ● Partenaires impliqués dans le projet et personnes de contact

Non. SuisseEnergie n’offre pas de sponsoring financier aux athlètes.

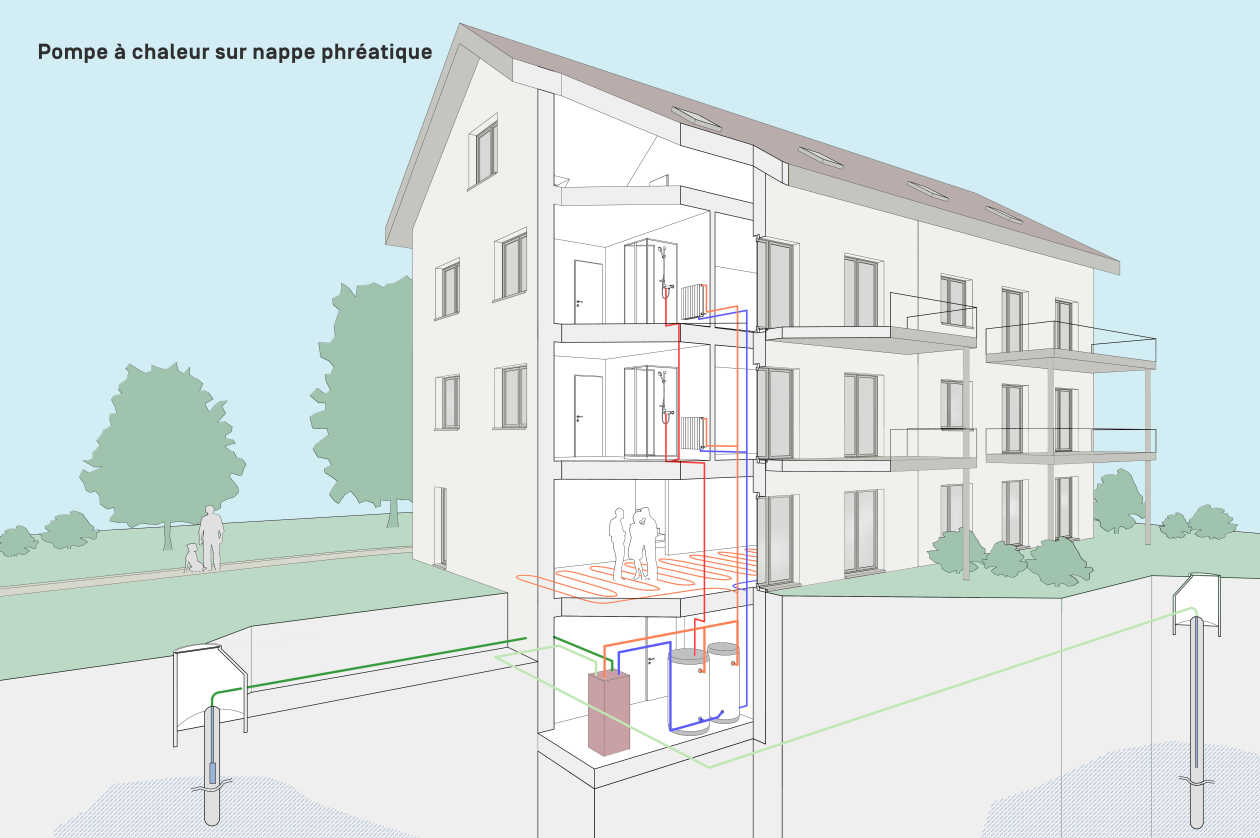

Une pompe à chaleur eau-eau tire son énergie de la nappe phréatique ou des eaux de surface. On se connecte à la nappe phréatique via un forage de puits. Un système de conduites mène l’eau de la nappe phréatique ou des eaux de surface vers la pompe à chaleur et retransporte l’eau ainsi utilisée via un puits d’infiltration vers le système d’origine. L’exploitation de la nappe phréatique au moyen d’une pompe à chaleur eau-eau est soumise à concession de même qu’à autorisation.

Cela dépend essentiellement de la taille de l’éolienne. Une installation récente de plus de 150 m de haut, dotée de pales d’environ 50 m, produit de l’électricité pour un village de 2 000 ménages et 4 500 habitants. Pour approvisionner le même village en électricité solaire, il faudrait couvrir de panneaux photovoltaïques une surface équivalant à 6 terrains de football.

Comparé aux autres sources d'énergie, les centrales hydroélectriques affichent les émissions de gaz à effet de serre les plus faibles par kilowattheure produit et livrent la plus grande quantité d'énergie. Le terme d'énergie grise englobe l'énergie utilisée pour les matériaux de construction, la construction elle-même, l'exploitation et le démantèlement des centrales hydroélectriques. Les centrales au fil de l'eau produisent environ 80 fois plus d'énergie que ce qu'elles en consomment. Compte tenu de la construction des digues, les centrales par accumulation n'affichent pas un bilan aussi favorable, mais produisent néanmoins environ 60 fois plus d'énergie que ce qu'elles en consomment. Elles présentent toutefois l'avantage indéniable de pouvoir produire de l'électricité à la demande, soit lorsqu'on la consommation est forte et la production faible, par exemple un soir sans vent, après le coucher du soleil.

À l’instar de l’Union Européenne, la Suisse a introduit en 2012 des prescriptions concernant les émissions de CO2des voitures de tourisme neuves. Les importateurs suisses y sont tenus de réduire les émissions moyennes des voitures de tourisme nouvellement immatriculées en Suisse. Concrètement, le but était d’abaisser les émissions de CO2 à 130 g/km jusqu’en 2015 et à 95 g/km jusqu’à la fin 2020.

Depuis 2021, ces valeurs-cibles sont de 118 g/km pour les voitures de tourisme neuves et de 186 g/km pour les véhicules de livraison et les semi-remorques légers neufs, compte tenu de protocole WLTP, plus réaliste.

Sur la base de ces valeurs-cibles, la flotte de chaque importateur doit respecter un objectif individuel. Lorsque celui-ci est dépassé, une sanction est appliquée.

La petite hydraulique désigne toutes les «petites» centrales hydroélectriques dont la puissance ne dépasse pas 10 MW. Les atouts de la petite hydraulique se situent dans le fait qu'elles n'a, compte tenu de la taille des installations, qu'un impact réduit et uniquement local sur l'environnement. Par ailleurs, elle crée des emplois dans les régions périphériques et fournit du courant décentralisé et régulier. En Suisse, on dénombre plus de 1000 petites centrales hydroélectriques, qui produisent au total 10 % du courant d'origine hydraulique.

En 2019, les centrales hydroélectriques ont produit 36,5 TWh de courant, soit 57 % de la consommation totale, pour une valeur dépassant 1,8 milliard de francs. Dans ce contexte, les communes ont encaissé plus de 500 millions de francs en vertu des droits d'utilisation de l'eau par les centrales.

Non, ce n'est pas le cas en Suisse. Des conflits avec la production de denrées alimentaires peuvent survenir lorsque des plantes énergétiques sont cultivées sur des terres adaptées à la production de denrées alimentaires. La Suisse n'est pas concernée dans la mesure où l’énergie de la biomasse provient en premier lieu du bois-énergie et des déchets organiques. Elle accorde une grande importance au fait que la biomasse doit d’abord être utilisée pour l’alimentation humaine ou animale et la construction. La production d’énergie intervient seulement après. La Confédération a inscrit ce principe dans sa stratégie en matière de biomasse.

Non. SuisseEnergie est un programme national qui n’engage les fonds disponibles que pour des projets dans le pays.

Oui. La combinaison d’une installation photovoltaïque avec une pompe à chaleur présente le gros avantage de pouvoir utiliser et stocker de manière optimale l’énergie solaire produite. Une autoconsommation la plus élevée possible du courant solaire est financièrement intéressante. Elle permet en effet d’économiser les taxes d’utilisation du réseau électrique. La pompe à chaleur peut ainsi être configurée de telle sorte qu’elle consomme de l’électricité et stocke de la chaleur sous la forme d’eau chaude ou dans le bâtiment lorsque le soleil est le plus fort. Cela permet simultanément d’économiser des coûts et de décharger le réseau électrique.

Calculé sur 20 ans, un chauffage à bois est plus avantageux qu’un chauffage fossile. On peut en effet s’attendre à des économies de 10 à 30 % sur cette période. Voyez quel est votre potentiel d’économies avec le Calculateur des coûts de chauffage.

Plusieurs formes d’énergie renouvelable entrent en ligne de compte remplacer votre chauffage au mazout. La chaleur à distance en est une, pour autant qu’un tel réseau soit présent dans votre zone d’habitation. Un chauffage au moyen d’une pompe à chaleur est aussi envisageable. Les pompes à chaleur puisent leur chaleur dans l’air, dans le sol ou dans la nappe phréatique. Une troisième possibilité est un chauffage à bois, qui met à profit la chaleur obtenue à partir de bûches, de plaquettes de bois ou de pellets. Enfin, l’énergie solaire peut aussi servir à chauffer le bâtiment. Le site chauffez renouvelable fournit d’autres informations sur les avantages et les inconvénients, de même que sur les prix de ces différents systèmes de chauffage renouvelable.

Le Calculateur des coûts de chauffage vous permet de calculer les coûts pour le chauffage. En remplaçant votre chauffage fossile par un raccordement à un réseau de chaleur à distance, vous pouvez réaliser jusqu’à 16% d’économies sur une période de 20 ans. En plus, la chaleur à distance ne connaît pratiquement pas de fluctuations de prix, car les sources d’énergie renouvelables telles que le bois, les déchets ou les rejets de chaleur sont indigènes et donc peu soumises aux fluctuations de cours sur les marchés boursiers. Cela vous permet d’établir votre budget de la meilleure façon possible et d’éviter les mauvaises surprises. Vous n’avez pas non plus à vous occuper des révisions du système de chauffage, du service de la citerne et du brûleur ou de faire venir le ramoneur.